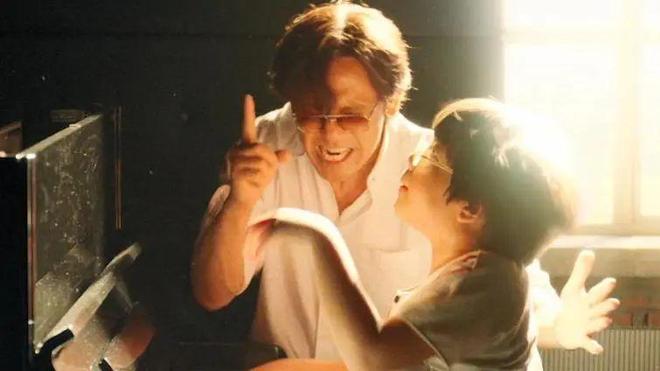

赢得比赛的郎朗冲向父亲。那声拖长、响亮的“爸”还未落地,回应已从四面八方传来。亲爹郎国任、老师王子曰、音乐大师诸葛伯乐,个个都想在郎朗的成才路上争一个“父”名。

“我才是总设计师,你们都是临时工!”面对众多音乐名家,郎国任掷地有声地呐喊,终结了这场争父戏码。

极具讽刺意味、又耐人寻味的一幕,出自导演姜文电影《你行!你上!》。144分钟,姜文用一贯九游娱乐文化 九游app官方入口密集、精妙的镜头语言,描绘了“钢琴神童”郎朗如何在父亲的爱意与控制下,一步步走向成名之路。

时隔7年,姜文再出新作,故事节奏不断提速,画面充满魔幻现实主义色彩。在吊车上,郎朗奏响《保卫黄河》,群楼共鸣;父母争执时,郎朗随琴旋转……

《你行!你上!》豆瓣评分跌破7分,首日票房仅1700多万元,预测总票房不足一亿元,远不如姜文以往作品的表现——《让子弹飞》总票房6.36亿元,《邪不压正》5.83亿元,《一步之遥》5.13亿元。“登味十足”“节奏失控”等批评声也接踵而来。

郎国任,一个曾错失音乐梦的男人,认定自己的孩子郎朗是钢琴天才,于是辞职陪练、严苛督导,誓要将其送上世界舞台。

但影片并不满足于讲一个神童的故事,它看似讲述郎朗的成长,实际上,真正被描摹的,是父亲的面貌。

姜文早期作品中的父亲形象,不是缺席的,就是虚弱的,常常以一种被遮蔽的方式存在。但《你行!你上!》则发生了根本性转向,姜文不再避谈父亲。

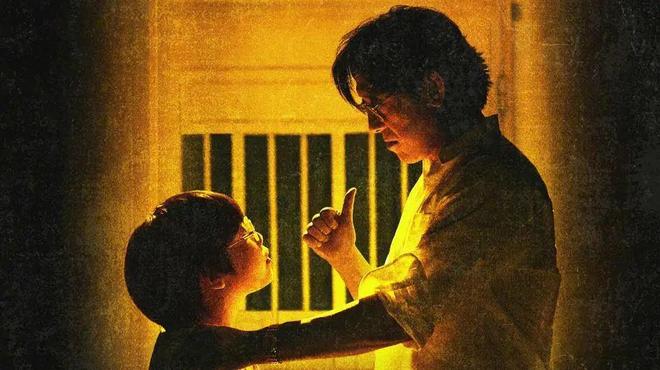

无论是镜头的重心、叙事的角度,还是情感的推进,父亲郎国任才是这部电影的主角。哪怕在那场“争父”的荒诞桥段中,郎朗也始终站在阴影中,他的沉默和空洞的眼神像是一块幕布,用来承接“父亲”们的理想、执念与战斗。

电影打着“郎朗成长”的旗号,却没有深入挖掘背后复杂的家庭结构、教育逻辑与艺术精神。天才的养成被简化为一个父亲的执念;郎朗遇到的老师,要么浮夸短视,要么孤傲极端;音乐之美不断让位于胜负之争,艺术成为成功学的工具。最终,这部电影也沦为一个导演居高临下的、对少年命运的俯 视。

姜文回应:“不知道什么人老制造男女对立。”主持人鲁豫连忙打断,劝他“专注电影”。姜文略显慌乱地补充道:“没有对立,你看我拍这么多电影,女性地位都那么高。”

这场对话,恰恰照见了影片争议的一个核心,一个尚未真正理解性别意识的创作者,误以为“重视女性”就足以抵消结构性的不平等。可这种“重视”,往往只是未经反思的凝视与控制。

近年来,网络热词“登味”成为一种新的观影评判标准。它指那些沉迷于男性叙事、父权逻辑的创作姿态。这种姿态不仅仅是过时的,在情感和价值观上也是失灵的。2024年,导演邵艺辉的《好东西》就引发了关于“老登电影”的激烈讨论,观众越来越倾向从性别、社会想象等角度,重新审视所谓的“经典叙事”。

事实上,他的电影始终带着浓厚的男性气质,如今他的表达不再卖座,当然与女性主义思潮的影响有关,但除此之外,也许更与影片里,反抗变得迟疑,甚至失焦有关。

曾经,即使描绘一个男性世界,姜文也能以嬉笑怒骂的方式解构权力。在《阳光灿烂的日子》里,马小军从崇拜父亲到质疑父亲;在《让子弹飞》中,张麻子以“匪”之名重塑秩序。这些作品中充斥着“对个人、生命、欲望极其不满的追问,交织着对历史、社会与现实的质询”,这正是那一代观众热爱的反叛精神。

而如今,怒气冲天、意气风发的叛逆,早在生活的变动中悄然褪色,取而代之的,是一个艺术创作者对父亲角色的认同与情感投射。

在《你行!你上!》中,姜文戴上墨镜,烫了卷发,饰演郎国任,一个暴躁、固执、强势的父亲。他从破坏父亲,变成了扮演父亲。

在姜文看来,这次拍电影,最大的变化是他终于“放”出情感了。“我原来特别怕在电影里表达情感,但这次确实放出来很多。”

这种“放”,来自年龄增长与身份变化,尤其是作为父亲的经验带来的情绪震荡,一些柔软也随之流淌进电影中。

影片中“半生缘”的情节便是代表。郎国任离家前写下一张纸条:“我们是半生缘。”同学问郎朗这是什么意思。“他活到一半的时候,有了我,我活到一半的时候,就没他了……”郎朗回答。

这个场景源自姜文的真实生活。在一次争吵中,12岁的儿子砸了书房,留下纸条:“你找也找不着我,必须道歉,道歉也没用。”而更深一层的触动,来自2018年母亲去世。在那之后,姜文才意识到自己和母亲的关系,也只有“半生缘”。

这些回忆与感受,被他温和地包裹进电影中。影片两次出现的天台桥段、暴雨与纸条,既是冲突,也是修复;既有控制,也有伤感与原谅。

现实中,姜文逐渐步入安稳的、父辈身份的中年世界;电影里,姜文对父亲的态度也变得模糊起来。

他对父亲仍有批判性,讽刺郎国任的傲慢,也质疑其对个体自由的压迫。但问题恰恰在于,这种批判并未完成彻底的推翻或重构——一边拆解父亲的专断,一边又在情感上维护这种控制背后的爱;一边在叙事层面构建反抗,一边又在戏剧结构中安排理解与回归。

例如,结尾的一场父子决裂——因儿子郎朗拒绝他的指令,郎国任愤怒离场。情节看似要反思父与子之间复杂的角力,但没过几分钟,郎朗在演出前遇到困难,郎国任天降般出现,再次帮了郎朗一把。最后,卡内基音乐厅外,郎国任乘直升机离去,从高空俯瞰“一战成名”的儿子。

控制,被包装成深沉的父爱;崩溃,被安排为成为天才的必经之路。这才是《你行!你上!》最深层的悖论:姜文想解构父亲,却最终又感动于父亲;他意识到父职的问题,但又沉溺在父爱的抒情中,最终既没有真正反叛父权,也无法完成对父职的现代性重审,进退两难,锋芒已钝。

创作者的表达随生活而变,人到中年,温柔替代锋芒,原谅多于批判,是许多人的宿命转向,本无可厚非。但问题在于,当创作者沉溺于个人经验的抒情,无法跳脱出来,表达便会变得疲软。

“姜郎才尽”,并非一句苛责,而是一种失落的感叹。我们依旧期待那个“拍电影的时候,觉得全球、全宇宙,就那么点事。那个瘾,觉不出痛苦”的姜文,去回应时代真正的情绪,继续用电影书写社会。